2009年09月20日 日

2009年09月19日 土

ヒルサイドエリア(開国博Y150)にも行ってきた

8月のお盆休み中に行こうと思ったが、ズーラシアへの駐車場が劇混みで近づけなかったのでリベンジ。ええ、混んでいるのはY150でないですよ。ズーラシアですよ。

この日もナイトズーラシアやっている日ですが、全然混んでいなくて、ズーに近い第一駐車場のみの営業でした。第二Pが開いていたら、無料バスに乗らずにすんだのだが。

無料バスを降りて入口ゲート。

●会場全景

竹の海原、ってこんな感じですか。

中はいくつものブースに分かれていて、市民団体がいろいろなイベントをやっている。

ざっとパンフレットを見たけれど、まあこんなにもたくさん市民団体があるものだ。

他の都市ではきっとこうは集まるまい。横浜の底力みたいなものを感じさせられた。

このあたりを「Y150」のテーマというか狙いとしてもっとアピールすればよかったのに。

(とはいえ、なかなか気づかないものです)

●今日はたねまるがヒルサイドに登場。「帰ります~」と案内されていた。ベイサイドに戻るのだろうか。

●さあ、丘の上に、なにやら大きな物体が見えますよ~

おお。8年ぶりの邂逅。あのバッタであります。

バッタについては、以下を先に読まれたい。

2005年9月21日 Wed #130 巨大バッタの奇蹟 | Guro’s Diary

●バッタ顔部分 いやー大きい。初めて間近で見たよ。丈夫なテント生地の肌触りですが、こんな頑丈な生地でも、この大きさだと破れてしまいそうな感じ。いやーでかい。

●バッタ後ろ足部分 いい感じに空気を抜けさせて、子どもの遊び場と化していました。

●ハネのところの作りもすごいです。

いやー、間近で出会えてよかった。このため「だけ」にヒルサイドに来たようなものだ。

てなところで、Y150はおしまいです。

2009年09月14日 月

#136 文蔵 2009.9 〈特集〉「横浜・鎌倉」文学散歩 PHP文庫 [書店]

横浜は紀田順一郎氏。鎌倉は浅倉卓弥氏。

紀田氏がふつーに、山本周五郎・有島武郎・大佛次郎を挙げる。

編集部の「港町の散策が楽しくなる10冊」は以下の通り

・森鴎外「桟橋」ちくま文庫

・池波正太郎「食卓の情景」新潮文庫(「横浜にて」を収録)

・中島敦全集 ちくま文庫(「かめれおん日記」を収録)

・鯨統一郎「みなとみらいで捕まえて」光文社文庫

・石田衣良「親指の恋人」小学館

・伊坂幸太郎「陽気なギャングが地球を回す」祥伝社文庫

・東野圭吾「夜明けの街で」角川書店

・浅田次郎「霧笛荘夜話」角川文庫

・堂場瞬一「蒼の悔恨」PHP文庫

・三島由紀夫「午後の曳航」新潮文庫

それから、横浜市図書館編の「小説で読む150年前のヨコハマ」

これは 横浜市立図書館 小説で読む150年前のヨコハマ に載っているものとほぼ同じ。

気になったのは、

・佐藤雅美「大君の通貨」

ぐらいか。

[post=1070] も参照。

2009年09月11日 金

#135 水戸岡鋭治の「正しい」鉄道デザイン [bk1]

交通新聞社新書

私はなぜ九州新幹線に金箔を貼ったのか?

水戸岡鋭治著

★★★☆☆

水戸岡氏が、(子ども向けでなく)デザインを語った初めての書では無かろうか。

ただし、書いたのは、渡邉裕之氏というライターのようだ。上手に聞き書きができている。

この本の著者として、この渡邉氏ではなく、水戸岡氏がクレジットになるのは当然だろう。しかし、ライターの紹介とあとがきが書かれているので、渡邉氏が書いたことがはっきり分かる構成になっている。こういう構成はいまどきなおざりにされがちなので評価しておきたい。

2009年09月09日 水

#134 日本語という外国語 [bk1]

荒川洋平著

日本語を教えるための日本語文法というものの存在の話。

「~ている」は、進行中の動作を表す時に使う。でも

「岬が突き出ている」「壁に亀裂が入っている」は、いま突き出たわけではない。

心の中で、視点が動いていることを示す。ふーむ。

などなど。

また日本語教育というものの入口になる話。

数年間の間に、社会として充分に必要となろう知識。かと思う。

2009年09月07日 月

#133 本の現場 本はどう生まれ、だれに読まれているか [bk1]

永江朗著

「図書館の学校」と「あうる」の連載をまとめたもの。とはいえ加筆が多い。

また、自由価格本とのことで、ポット出版の沢辺氏との対談がある。

2009年09月06日 日

神奈川台場跡(東高島駅側)

コットンハーバーの、3つの新しい橋(みなとみらい橋・コットン大橋・瑞穂大橋)のあたりをうろうろしていて、なんか新しくできたサンクスの駐車場から、コットンハーバーのタワーマンションを見あげたりしていたら、背後が東高島貨物駅だということに気づいた。

以前に、神奈川台場跡を探して、陸地側は今は公園(神奈川台場公園)に行ったことがあった。

そのときは、反対の海側にも若干石垣が残っているが、それ貨物駅の構内で、人が入れない。と思っていたのだが、あたらしく町が開けて、その場所にいるのではないか。

と、徒歩でうろうろしてみたら、新しい公園(星野町公園))とJR貨物の看板のある駐車場の間に、柵で囲まれた場所があり、そこにゴロゴロと石が。間違いなく、ここが神奈川台場の海側の石垣でありました。

地域の人が貼り紙をしている程度。もう少しよい形で残るとよいなあ。

以前歩いたのは、去年の3月だったが、写真を載せてなかったか。。

2008年3月2日 Sun 神奈川宿を歩く

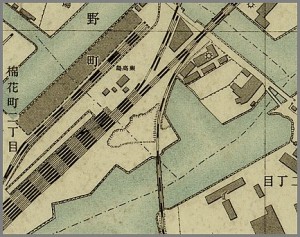

↓昭和6年の地図を見ると、埋め立て地の岸壁の形が、星形になっていて、台場の縁と同じ形のママ残っていることが分かる。

横浜市 三千分一地形図第二十五号「神奈川」(昭和6年)