2009年09月23日 水

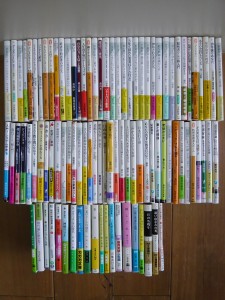

本を売る

2009年09月14日 月

#136 文蔵 2009.9 〈特集〉「横浜・鎌倉」文学散歩 PHP文庫 [書店]

横浜は紀田順一郎氏。鎌倉は浅倉卓弥氏。

紀田氏がふつーに、山本周五郎・有島武郎・大佛次郎を挙げる。

編集部の「港町の散策が楽しくなる10冊」は以下の通り

・森鴎外「桟橋」ちくま文庫

・池波正太郎「食卓の情景」新潮文庫(「横浜にて」を収録)

・中島敦全集 ちくま文庫(「かめれおん日記」を収録)

・鯨統一郎「みなとみらいで捕まえて」光文社文庫

・石田衣良「親指の恋人」小学館

・伊坂幸太郎「陽気なギャングが地球を回す」祥伝社文庫

・東野圭吾「夜明けの街で」角川書店

・浅田次郎「霧笛荘夜話」角川文庫

・堂場瞬一「蒼の悔恨」PHP文庫

・三島由紀夫「午後の曳航」新潮文庫

それから、横浜市図書館編の「小説で読む150年前のヨコハマ」

これは 横浜市立図書館 小説で読む150年前のヨコハマ に載っているものとほぼ同じ。

気になったのは、

・佐藤雅美「大君の通貨」

ぐらいか。

[post=1070] も参照。

2009年09月11日 金

#135 水戸岡鋭治の「正しい」鉄道デザイン [bk1]

交通新聞社新書

私はなぜ九州新幹線に金箔を貼ったのか?

水戸岡鋭治著

★★★☆☆

水戸岡氏が、(子ども向けでなく)デザインを語った初めての書では無かろうか。

ただし、書いたのは、渡邉裕之氏というライターのようだ。上手に聞き書きができている。

この本の著者として、この渡邉氏ではなく、水戸岡氏がクレジットになるのは当然だろう。しかし、ライターの紹介とあとがきが書かれているので、渡邉氏が書いたことがはっきり分かる構成になっている。こういう構成はいまどきなおざりにされがちなので評価しておきたい。

2009年09月09日 水

#134 日本語という外国語 [bk1]

荒川洋平著

日本語を教えるための日本語文法というものの存在の話。

「~ている」は、進行中の動作を表す時に使う。でも

「岬が突き出ている」「壁に亀裂が入っている」は、いま突き出たわけではない。

心の中で、視点が動いていることを示す。ふーむ。

などなど。

また日本語教育というものの入口になる話。

数年間の間に、社会として充分に必要となろう知識。かと思う。

2009年09月07日 月

#133 本の現場 本はどう生まれ、だれに読まれているか [bk1]

永江朗著

「図書館の学校」と「あうる」の連載をまとめたもの。とはいえ加筆が多い。

また、自由価格本とのことで、ポット出版の沢辺氏との対談がある。

2009年08月28日 金

#129 やっぱり、人はわかりあえない [bk1]

中島義道著 小浜逸郎著

★★★☆☆

こんな往復書簡。いったい誰が読むんだろう。という杞憂はあたらなくもないだろう。

後書きに、この企画を何度もやり直した旨が書かれている。

結果的には、小浜氏の解体新書のような感じになっているので、どちらかと言えば、小浜氏よりのできあがりと言える。

2009年08月25日 火

#128 コミュニティを問いなおす [bk1]

つながり・都市・日本社会の未来

広井良典著

★★★▲☆

すばらしい。昨今の「社会学」の成果は、目を見張るものがある。と、私は思っている。

これからは、どうころんでも、この「コミュニティ」の時代になるに違いない。

新書にするにはもったいない分量の多さだが、読んでもらえる為には、この新書で出す選択もありだろう。

しんどい話が多い中で、こうして未来を切り開く評論は、一服の救いである。

2009年08月19日 水

#127 選ばれる男たち [bk1]

女たちの夢のゆくえ

信田さよ子著

★★★▲☆

蒙を啓く、という言葉がある。今まで見えなかったものが見える様になる。という意味か。

本書で書かれて読むまで、まったく気づいていなかったということがある。ことを知る。